La différenciation sexuée ne serait-elle qu'un mythe?

Comment cette identité nous est-elle transmise ?

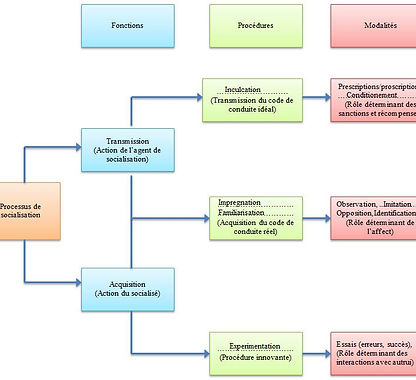

Schéma des différents mécanismes de socialisation

Couverture "Le Fait féminin"

Couverture du journal scientifique "Sex Roles"

Interieur d'un magasin pour jouets.

Image montrant vision stereotypée des comportements feminin et masculin à l'école.

Image extraite d'une publicité de coca cola datante de 2015 montrant une vision stereotypée des sexes: l'homme qui travaille et la femme qui s'occupe des enfants.

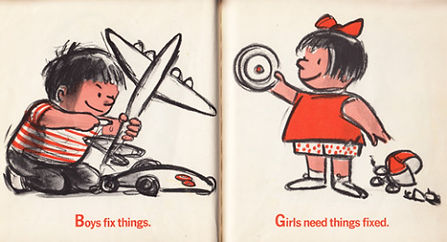

Illustation d'un livre satirique datant de 1970 "Je suis heureux d'être un garçon! Je suis heureuse d'être une fille!"

Les comportements liés à identité sexuée, comme tous autres comportements nécessaires pour le développement d’un individu dans son milieu socioculturel, sont transmis tout au long du processus de socialisation par lequel celui-ci apprend et intériorise les différents éléments de la culture de son groupe, ce qui lui permet de former sa propre personnalité sociale et d’être intégré au groupe en s’adaptant aux normes et valeurs de celui-ci

Lors de la naissance, le processus de socialisation de l’enfant commence selon un modèle masculin ou féminin en fonction du sexe biologique possédé. Les enfants devront intégrer la masculinité ou la féminité comme valeur et respecter les différentes normes sociales qui là traduisent. Ils acquièrent les différents rôles associés aux positions sociales d’homme ou de femme à travers les différents mécanismes de socialisation (voir schéma « mécanismes de socialisation » ) mais principalement de manière inconsciente et inintentionnelle à travers l’imprégnation et la familiarisation du code de conduite de la société, c'est-à-dire à travers l’observation des différents membres de la société et leur imitation (si identification à eux) ou opposition. Cette socialisation de genre est l’œuvre de nombreux agents de socialisation tels que la famille élargie (parents, frères, sœurs, grands-parents), les lieux d’accueil de la petite enfance, les camarades et les médias socioculturels (programmes télévisés, jeux, littérature, etc.)

***

Les agents de socialisation primaires, c'est-à-dire la famille et notamment les parents ont le rôle le plus important dans la formation de l’identité sexuée de celui-ci. Le regard et la conviction des parents sur le sexe de l’enfant sont déterminants pour le développement de l’identité sexuée de celui-ci. Or, on trouve qu’il existe chez les humains une tendance irrépressible à « l’étiquetage » sexuée, en particulier chez les bébés qui s’accompagne de comportements différents selon le sexe assigné à l’enfant comme le prouve plusieurs expériences comme « Genre et étiquetage : l’effet Pirandello » (in le Fait féminin) mené par Zella Luria et Jeffrey Rubin: Vingt-quatre heures après la naissance d’un bébé, Zella Luria et Jeffrey Rubin demandent aux pères et aux mères leurs impressions sur lui. Les pères avaient vu leur bébé derrière une vitre, les mères l’avait tenu une fois dans les bras. Les bébés, garçons et filles, ont même poids et même taille, sont tous normaux et nés à termes. Cependant, les résultats des interviews des parents montrent une tendance chez ceux-ci à stéréotyper leur bébé, par exemple, ils utilisent d’avantage le mot « grand » pour les fils que pour les filles, et « belle », « mignonne », « gentille » pour ces dernières… Les petites filles ont les « traits fins » alors que les petits garçons ont les « traits marqués », les petites filles sont « petites » alors que les petits garçons de même taille sont « grands ». ; Ou comme « Baby X » (in Sex Roles, 1975) mené par C.A. Seavey, P.A. Katz et S.R. Zalk : l’objet de l’expérience est un bébé habillé en jaune. Quarante deux adultes sont divisés en trois groupes. Au premier, on dit qu’il s’agit d’une fille, au second qu’il s’agit d’un garçon et au troisième on ne précisé pas le sexe. Puis on demande aux adultes de jouer avec le bébé. On parvient aux mêmes conclusions que précédemment, les adultes ont avec le même enfant des relations différentes selon qu’on le déclare male ou femelle. Quand cette information n’était pas donné, la plupart des sujets attribuaient un sexe à l’enfant en « justifiant ce choix par des indices conformes aux stéréotypes » comme la force ou fragilité selon eux du bébé.

Toutes ces recherches montrent l’importance extrême du regard de l’entourage sur le bébé. Aussitôt né, dans leurs interactions avec l’enfant, les parents vont lui signifier à travers les gestes, la voix, le choix de vêtements et de jouets etc. son appartenance à un sexe et vont ensuite l’encourager à adopter les comportements et goûts conformes au sexe qui lui est assigné. Zaouche Gaudron en 2010 montre que le père encourage et sélectionne plus fortement que la mère les jeux, les jouets et les activités en rapport avec le sexe de l’enfant. Le père est ainsi le moteur de la sexuation de l’enfant. Très vite l’enfant pourra identifier que l’autre est/n’est pas « comme moi ». Les recherches portant sur les connaissances des enfants en matière de rôles et objets sexués montrent que ces derniers les acquièrent très rapidement dans leur développement. Dès 20 mois, les enfants ont des jouets préférés typiques de leur propre sexe. Dès 2-3 ans, les enfants ont déjà des connaissances sur les activités, professions, comportements et apparences stéréotypiquement dévolus à chaque sexe. De même, vers 2- 3 ans, les enfants ont adopté la plupart des activités et attributs de leur propre sexe : jouets, habits, accessoires, comportements, activités, émotions, etc.

La construction de l’identité sexuée de l’enfant dépend donc en partie du regard que les parents portent sur le sexe et leur dégré de conformité aux stéréotypes et rôles liés à celui-ci, puisque ces facteurs influencent le choix de normes et de valeurs qu’ils vont intentionnellement lui transmettre, mais aussi des modèles que constituent les personnes, filles et garçons, femmes et hommes, de son entourage et notamment les membres de sa famille.

*

L’école joue également un rôle très important dans la construction de l’identité sexuée puisqu’elle représente pour l’enfant un important lieu de socialisation.

Les observations des interactions entre les filles et les garçons au sein de la cour de récréation et de la classe révèlent l’influence qu’exerce le groupe sur les comportements des filles et des garçons, à travers l’élaboration d’une culture enfantine commune qui est notamment marquée par les normes du genre.

Cependant, l’institution scolaire et les différents professionnels concernés jouent également un rôle important dans la construction de l’identité sexuée. De nombreuses recherches ont mis en évidence les différences dans les représentations et les comportements différenciés des enseignants à l’égard des filles et des garçons. Or, par les remarques qu’ils adressent aux enfants sur leurs comportements ou les appréciations sur le travail scolaire réalisé par les filles et les garçons, ils transmettent à l’enfant leurs représentations et leurs attentes de chacun/chacune en fonction de son appartenance à un groupe de sexe. Par exemple, les enseignants ont tendance à tolérer d’avantage un comportement « agité », ou bruyant chez les petits garçons que chez les petites filles puisque c’est considéré par la société comme un comportement « naturel » au sexe masculin alors qu’on attend un comportement plutôt calme et appliqué de la part des petites filles. Autre exemple est la façon dont la plupart des enseignants réagissent face à un enfant qui éprouve une difficulté à réaliser un exercice scolaire: on aurait d’avantage tendance à aider les petites filles que les petits garçons en raison de l’idée que ceux-ci doivent être d’avantage capable de « se débrouiller seul » ce qui explique que le taux de réussite scolaire est supérieur chez les filles que chez les garçons mais que ces derniers éprouvent moins de difficultés ensuite à mener une vie autonome.

*

Les medias sont un agent de socialisation qui prend un poids de plus en plus important dans notre société. Aujourd’hui les grands medias contribuent énormément à la construction des idéaux de masculinité et de féminité. L’image du « vrai » homme renvoyée par les médias implique généralement que le contrôle de soi et des autres, l’esprit de compétition, la violence, l’indépendance financière et la désirabilité physique sont autant de qualités gagnantes quand on est un homme. Les garçons sont dépeints comme des êtres durs, puissants, soit indépendants ou leaders s’intéressant principalement à leur carrière professionnelle, tandis que les filles semblent le plus souvent dépendre des garçons meneurs et ne s’intéresser, pour la plupart, qu’aux histoires de cœur. D’un autre côté, les femmes sont soumises à pression exercée par la publicité, la télévision, le cinéma et les nouveaux médias pour qu’elles soient sexuellement attirantes et actives. Dans les medias, les femmes sont souvent présentées comme un objet sexuel: elles doivent être attirantes et capables de séduire. L’image de la femme au foyer et aujourd’hui présente dans les medias mais devient de moins en moins courante.

Les medias influencent considérablement les jeunes lors de la construction de leur identité sexuée. Même si les medias présentent également des images alternatives de ce quoi doit être un homme/ une femme qui dépasse ces stéréotypes, ces modèles restent tout de même surreprésenté.

*

Entre l'âge de 3 à 7ans, l’enfant n’a pas encore la connaissance que cette appartenance à un sexe est stable et définitive dans le temps, que cette indexation repose sur l’organe biologique. De cette façon, il pense que l’on peut changer de sexe en fonction des attributs socioculturels. Afin d’asseoir son identité sexuée, il va donc chercher à connaître les rôles des filles et des garçons, des femmes et des hommes, et il va manifester des comportements et des représentations très stéréotypées par exemple en valorisant les attributs de son propre groupe de sexe et en dévalorisant les caractéristiques du groupe opposé, refusant même temporairement de jouer avec des pairs de l’autre sexe. Lorsqu’il aura intégré, vers 7 ans, la compréhension cognitive de la stabilité de son appartenance à un groupe de sexe, en fonction des temporalités et des contextes l’enfant commencera à témoigner d’une relative flexibilité au regard des normes liées aux rôles de sexe. Cependant, la construction identitaire est progressive, continue tout au long de la vie, jamais acquise une fois pour toute. Les propos de Molinier vont dans ce sens : « Notre identité n’est jamais complètement assurée, elle a besoin d’être sans cesse re-confirmée essentiellement par le regard d’autrui ... devenir comme les autres nous demande un effort, un travail de remaniement psychique qui implique désir et volonté ».

Notre identité sexuée représente un rôle que la société autour de nous construit tout au long de notre vie (même si d’une façon plus intense dans l’enfance) par un processus complexe, dépendant de facteurs différents, qui n’est jamais acquis une fois pour toute et a besoin d’une permanente réaffirmation devant les autres membres de la société. Mais est-il possible de fonctionner en sociétéé si le rôle qui nous est transmis par les agents de socialisation primaires ne correspond pas à notre sexe biologique?

La Transmission de l'Identité Sexuée dans L'Enfant de Sable de Tahar Ben Jelloun:

Tahar Ben Jelloun aux Bibliothèques idéales à Strasbourg en septembre 2013

Illustration Gilbert Raffin

Symbole de la multitude d'identités sexuée (LGBTQ+)

Caricature de Plantu

L’Enfant de Sable, roman de Tahar Ben Jelloun « inspiré d’un fait divers authentique » est un bon exemple pour montrer comment cette identité sexuée est transmise beaucoup plus qu’innée, notamment par des agents de socialisation plus ou moins important.

Le roman raconte une histoire simple mais étrange, celle d'un homme qui, se sentant humilié pour avoir eu successivement sept filles, décide, afin de rétablir sa dignité et son honneur, que la huitième naissance sera un garçon quel que soit son sexe véritable. Il a une fille, mais grâce à la complicité de la mère et de la sage-femme il parvient à mettre sa décision en pratique. Il réussit, au moins dans un premier temps, à faire du corps de sa fille une sorte de corps d'homme. La transformation inverse s'effectuera plus tard dans la douleur: il s'agira alors pour la victime de tenter de retrouver sa féminité perdue, c'est-à-dire son corps de femme.

La première étape du processus de socialisation correspond à l'enfance et se caractérise par un conditionnement physique destiné à renforcer chez la victime une "conscience de sexe" et une connaissance immédiate des règles régissant les rapports entre hommes et femmes. Cette connaissance lui est transmise directement ou indirectement par plusieurs agents de socialisation, les plus importants ici étant les agents de socialisation primaires, c’est-à-dire les parents du personnage principal. Ainsi il s'agit pour elle d'apprendre quel sexe doit un respect absolu à l'autre (p.30), s'il faut se couper ou non les cheveux (p.32), mettre ou non le henné (p.33), si elle a ou non le droit de pleurer (p.39), et avec qui elle peut aller au hammam (p.36-37). La circoncision constitue la consécration suprême de cette rupture entre les sexes (31), c’est le premier rite initiatique pour Ahmed, il est maintenant un vrai homme et il doit apprendre à se comporter en tant que tel. L'enfant de sable apprend bien sûr tout à l'envers. Cependant il/elle ne vit pas cette première période comme problématique.

La deuxième étape de ce processus correspond à l'adolescence ,durant laquelle il se produit une "fracture (p.10) entre les commandements du père (p.42) et le corps de la victime, qui, suivant sa propre "mécanique" (p.IO), finit par engendrer des difficultés insolubles. Ainsi l'apparition des seins semble un phénomène irrépressible. La mère, complice malgré elle et à bout de moyens, serre des bandages autour de la poitrine de l'enfant (p.36,37,48). Le développement de la sexualité coïncide donc avec une répression grandissante du désir et avec une violence dirigée contre le corps.

Par la suite, tout le monde prend Ahmed pour un homme, et donc il le devient. Son comportement est conforme aux exigences qui définissent l’homme dans cette société. Il méprise la femme, ou du moins est conscient de son infériorité par rapport à l’homme, il ignore ses sœurs et se prélasse dans sa gloire d’homme. Son sort de femme-devenue-homme le rend content, il éprouve une certaine gratitude envers ses parents car il ne doit pas endurer la persécution que les femmes sont forcées à endurer, il pense qu’il dispose de beaucoup plus de liberté et de pouvoir sur soi-même. Il pousse les choses au point de se marier à sa cousine infirme pour prouver, à soi-même plus qu’aux autre qu’il est un homme, c’est un des rites initiatique. Il néglige celle-ci, la maltraite et elle finit par mourir, mais avant ceci elle parvient à dire à Ahmed « Nous sommes femmes avant d’être infirmes, ou peut-être nous sommes infirmes parce que femmes… » (p.80)

Plus tard, son père meurt et ceci est encore un rite initiatique, car il devient la tête, l’homme de la famille. Pour son père la misogynie est la source d'une créature artificielle, une sorte d'androgyne sur mesure servant à défier la fatalité, Ahmed dit donc à ses sœurs : « A partir de ce jour, je ne suis plus votre frère; je ne suis pas votre père non plus, mais votre tuteur. J'ai le devoir et le droit de veiller sur vous. Vous me devez obéissance et respect. Enfin, inutile de vous rappeler que je suis un homme d'ordre et que si la femme chez nous est inférieure à l'homme, ce n'est pas parce que Dieu l'a voulu ou que le Prophète l'a décidé, mais parce qu'elle accepte ce sort. Alors subissez et vivez dans le silence! » (p.65)

Mais après la mort de son père, sa mère devient folle et il dispose enfin d’une véritable liberté. Il ne doit plus se soucier du regard des autres, car il peut désormais se cacher et l’éviter. Il s’enferme alors dans une chambre et ne la quitte plus, ses seuls activités étant la lecture, et écrire dans son journal intime. Il commence à se poser des questions et à sombrer dans la dépression, il éprouve la dysphorie du genre. Sa dépression s’aggrave au fur et à mesure, il ne sait comment échapper à son corps et considère le suicide. Il finit par prendre la décision de renaitre, devenir femme et vivre en liberté en dehors de cette maison. C’est alors qu’elle se rase, laisse pousser ses cheveux et enlève tous les bandages qui cachent ses attributs féminins.

Ahmed dit alors : « La grande, l'immense épreuve que je vis n'a de sens qu'en dehors de ces petits schémas psychologiques qui prétendent savoir et expliquer pourquoi une femme est une femme et un homme est un homme. Sachez, ami, que la famille, telle qu’elle existe dans nos pays, avec le père tout-puissant et les femmes reléguées à la domesticité avec une parcelle d’autorité que leur laisse le mâle, la famille, je la répudie, je l’enveloppe de brume et ne la reconnais plus. » (p.80) Elle échappe à sa propre famille et refuse de jouer le rôle qui lui a été imposé et qu’elle a joué si longtemps. Elle se donne enfin permission de chercher sa véritable identité, et non pas de chercher à devenir ce que ses parents lui ont transmis et imposé.

Ahmed devient donc Zahra et part dans une quête d’identité. Elle comprend petit à petit à quel point les inégalités entre l’homme et la femme sont flagrantes, et découvre que la vie ne serai pas de plus en plus facile, mais au contraire, de plus en plus rude et pleine d’obstacles. Tahar Ben Jelloun explique au lecteur que dans les sociétés arabo-musulmanes « naître garçon est un moindre mal… Naître fille est une calamité, un malheur qu’on dépose négligemment sur le chemin par lequel la mort passe en fin de journée. » Un des personnages, Fatma dit « ma parole n’a pas beaucoup de poids… je ne suis qu’une femme ». On voit donc que dans cette société, encore plus que dans d’autres, l’étiquetage homme/femme est non seulement abusé et au détriment des femmes, mais celle-ci sont maltraitées, méprisées et opprimées à un tel point, qu’elles sont déshumanisées et réduites au quasi-esclavage.

Nous pouvons donc nous demander, qu’est-ce qui différencie la femme de l’homme, si ce n’est pas simplement la catégorisation des appareils génitaux. Pourquoi éprouvons-nous ce besoin de différenciation et est-ce que celui-ci n’est pas beaucoup trop simplifié par la binarité qui le définit ?