La différenciation sexuée ne serait-elle qu'un mythe?

Le mythe de l'androgyne:

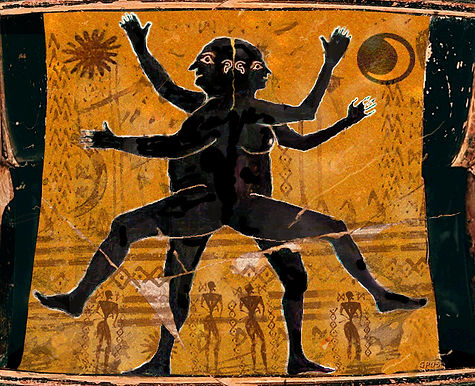

Clivage de l'androgyne primordial, vase grec, 4e siècle avJC

Copie d'un buste de la fin du IVe siècle av. J.-C.

Michel Tournier

Couverture Le Roi des Aulnes, Michel Tournier

Androgyne Biblique

Buste d'Ovide

La Métamorphose d'Hermaphrodite et de Salmacis, par Jan Gossaert (1er tiers du XVIe siècle)

David Bowie (1947-2016)

Angélique et démoniaque, homme et femme à la fois, l’androgyne fascine. Le mythe de l’androgyne, c’est-à-dire l’hypothèse métaphysique qui suggère que l’homme et la femme étaient, à une époque, un seul être, est repérable dans un nombre très important de cultures de périodes historiques différentes, à travers leurs systèmes mythologiques respectifs.

Avant de s’intéresser aux variantes de ce mythe, il faut rappeler que dans les sociétés les plus anciennes, la transmission de celui-ci était faite de manière orale. La plupart des divinités androgynes incarnent la végétation et la fertilité, c’est-à-dire des divinités agricoles, comme Le Noun en Égypte, Zervan en Iran ou Shiva en Inde. Il existe d’autres traditions où l’androgyne est remplacé par des Jumeaux, mais il est intéressant de noter que souvent le couple gémellaire est mâle et femelle : ainsi, dans la mythologie scandinave, les divinités de la fécondité sont Freyr (principe masculin) et sa jumelle Freyja (principe féminin). D’ailleurs, la parenté phonétique de ces deux noms suggère l’hypothèse d’une entité unique androgyne. Cette conception traditionnelle des divinités androgynes repose sur le principe énoncé par Mircea Eliade dans Méphistophélès et l’Androgyne qu’ « on ne peut pas être excellemment quelque chose si l’on n’est pas simultanément la chose opposée, ou plus exactement, si l’on est beaucoup d’autres choses au même temps » qui est plus ou moins la règle taoïste des contraires (Yin et Yang).

En -380 avant J.C., Platon s’intéresse à ce mythe et le revisite dans Le Banquet.

Toutefois il faut préciser que la pensée de Platon s’inscrit dans un contexte où les mythes ne font plus l’objet d’une croyance religieuse mais constituent le support d’une pensée rationnelle. C’est-à-dire que progressivement le logos éclipse le muthos si bien que le sens premier du mythe n’est plus compris et que ce dernier n’est plus que prétexte à une démonstration logique. Dans ce texte, Platon exploite le mythe de l’androgyne pour expliquer l’existence du désir, et ne s’interroge pas sur la signification symbolique de cet être mythique.

Pour lui, les deux espèces, mâle et femelle, ne découlent pas de la première, c’est-à-dire l’androgyne mais « d’abord il y avait trois espèces d’homme, et non deux, comme aujourd’hui : le mâle, la femelle et, outre ces deux-là, une troisième composée des deux autres […] c’était l’espèce androgyne qui avait la forme et le nom des deux autres, mâle et femelle, dont elle était formée. »

Selon lui, cette espèce présentait une forme particulière « de forme ronde, avec un dos et des flancs arrondis, quatre mains, autant de jambes, deux visages tout à fait pareils sur un cou rond, et sur ces deux visages opposés une seule tête, quatre oreilles, deux organes de la génération et tout le reste à l’avenant. » Le polyptote « rond », de la forme originelle parfaite, la sphère, symbolise l’âge d’or, celui de la jouissance perpétuelle. On retrouve la même image avec l’embryon dans l’utérus, qui ne connait aucun souci, jusqu'à son expulsion, et qui connaitra désormais la douleur de l’existence car ses besoins ne pourront être assouvis que par l’effort.

Selon Freud, l’enfant souffre d’être séparé de sa mère à un point tel qu’il développe le syndrome d’Œdipe et veut retourner dans le giron de sa mère pour revivre cet âge d’or.

De plus, Platon dit que « ces trois espèces étaient ainsi conformées parce que le mâle tirait son origine du soleil, la femelle de la terre, l’espèce mixte de la lune, qui participe de l’un et de l’autre. Ils étaient sphériques et leur démarche aussi, parce qu’ils ressemblaient à leurs parents ».

Cette forme leur permettait alors d’être supérieurs aux deux autres espèces car ils étaient « d’une force et d’une vigueur extraordinaires » et aussi très « courage[ux] ». Alors, ils « tentèrent d’escalader le ciel pour combattre les dieux. » Les dieux ne voulaient pas les tuer, car ce serait « anéantir les hommages et le culte que les hommes [leur] rendent », Jupiter décide alors de « les rendre plus faibles » et de les « couper en deux ». L’Homme était désormais voué à « cherche[r] sa moitié ». Donc les gens « passent toute leur vie ensemble, sans pouvoir dire d’ailleurs ce qu’ils attendent l’un de l’autre ; car il ne semble pas que ce soit le plaisir des sens qui leur fasse trouver tant de charme dans la compagnie l’un de l’autre ».

Héphaïstos, les voyant en manque, leur propose de les souder ensemble par « l’amour », mais « l’ancienne nature [de l’Homme] était telle qu[’ils étaient] un tout complet », et il n’a jamais pu retrouver cet âge d’or, ceci constitue une chute.

La même idée, qui consiste à considérer l’état d’androgynie comme un âge d’or, est reprise par la Bible et Michel Tournier, en 1970, propose sa propre interprétation :

Celui-ci, dans Le Roi des Aulnes est « alerté par une contradiction flagrante qui défigure » la Genèse : « Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit et il leur dit : « Soyez féconds, croissez, multipliez, remplissez la terre et soumettez-là… ».Selon Michel Tournier, ce « passage du singulier au pluriel est proprement inintelligible » et il remarque de plus que le chapitre de la création de la femme à partir de la côte d’un homme vient plus tard, dans le chapitre II de la Genèse. Il propose alors que « Dieu créa l’homme à son image, c’est-à-dire mâle et femelle à la fois. Il lui dit : Croîs, multiplie » mais cet hermaphrodisme implique une solitude, donc Dieu retire à Adam « non une côte mais son « côté », son flanc, c’est-à-dire ses parties sexuelles féminines, dont il fait « un être indépendant. » Cet « ancêtre fabuleux » est décrit pas Michel Tournier comme « homme porte-femme devenu de surcroît porte-enfant, chargé et surchargé, comme ces poupées gigognes emboitées les unes dans les autres ! » Cette évocation de l’ancêtre androgyne, être parfait, mi divin, montre que cette perfection conduit à l’orgueil et la « chute de l’homme » dans la Genèse est la « dislocation qui brisa en trois l’Adam originel, faisant choir de l’homme et la femme, puis l’enfant, créant d’un coup ces trois malheureux, l’enfant éternel orphelin, la femme esseulée, apeurée, toujours à la recherche d’un protecteur, l’homme léger, alerte mais comme un roi qu’on a dépouillé de tous ses attributs pour le soumettre à des travaux serviles. »

A l’inverse des autres mythes fondateurs vus précédemment, Ovide présente l’androgynie comme un aboutissement malheureux. Dans Les Métamorphoses, Ovide nous raconte la rencontre de Salmacis et d’Hermaphrodite. Salmacis est une Nymphe « inhabile aux exercices de Diane, elle ne sait ni tirer de l’arc ni suivre un cerf à la course […] elle ne prit ni javelot, ni carquois ; elle méprisa la chasse, et n’aima que sa solitude t son oisiveté. » Elle habitait près d’un étang de la Carie, où Hermaphrodite se baignait. Salmacis, séduite par la beauté de celui-ci voulut le posséder, mais il rejeta ses avances. Salmacis implora les dieux d’unir leurs deux corps pour qu’ils ne soient jamais séparés. « Les dieux ont exaucé sa prière […], les deux corps se sont unis […] .Hermaphrodite et la nymphe ne sont plus ni l’un ni l’autre, et sont les deux ensemble. Ils paraissent avoir le deux sexes et ils n’en ont aucun. » Hermaphrodite perd alors son sexe et sa vigueur et implore ses parents, Hermès et Aphrodite, « que tous ceux qui viendront après [lui] se baigner dans ces eaux y perdent la moitié de leur sexe ». Ce passage est très symbolique car la fusion des deux sexes se fait grâce à l’eau, qui est purificatrice d’ordinaire, alors qu’ici celle-ci efface les différences et tient le rôle inverse pour Hermaphrodite. L’idéal sage et mystique n’est pas atteint, car Salmacis, étant la partie active de l’androgyne (cf. la Genèse), prend les initiatives érotiques et fusionnelles et force Hermaphrodite à se fondre en elle. Hermaphrodite vit mal sa transformation, alors que Salmacis jubile, pour elle, ceci est une victoire qui a multiplié sa vanité.

Le mythe de l’androgyne est un Mythe originel dont la mémoire se perd dans la nuit des temps. Il n’est pas surprenant de constater que ce mythe a été rapidement littérarisé. Cependant, on peut diviser les auteurs qui ont repris ce mythe en deux catégories : ceux pour qui la période androgyne constituait un âge d’or, comme Platon ou Michel Tournier, et ceux pour qui la naissance de l’androgyne a été le catalyseur de nombreux maux terrestres, comme Ovide. Mais il résulte de la révolution sexuelle des années 60-70 du XXème siècle qu’aujourd’hui l’androgynie n’est plus le tabou d’hier. Ce thème alimente désormais les médias, et charrie ses icônes, tel David Bowie, pop star jouant de l’ambiguïté de son physique. On se demande donc, ce qu’est l’identité sexuée, maintenant que la binarité homme/femme devient de moins en moins évidente dans les sociétés évoluées qui ont dépassé le patriarcat.